Stadtrundgang in Osterode am Harz zwei Tage vor Lockdown zwei. Die Stadt wirkt fast wie ausgestorben. Bei leichtem Nieselregen und 13° erreichen wir unseren Parkplatz.

Ausgangspunkt für den historischen Stadtrundgang durch Osterode am Harz ist das Harzkornmagazin (1) direkt neben der Touristinformation. Da der Oberharz für den Anbau von Getreide ungeeignet ist, man aber früher viele Arbeitskräfte für den Bergbau im Gebirge benötigte, musste die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung des Oberharzes durch entsprechende Lager- und Transportmöglichkeiten gesichert werden. Aus diesem Grund errichtete man 1719 bis 1722 das Osteroder Harzkornmagazin. Das dort lagernde Brotgetreide, das aus verschiedenen Regionen hierher geliefert wurde, verkaufte der staatliche Magazinverwalter zu günstigen, festgesetzten Preisen an die Oberharzer. Auf dem Mittelgiebel an der Söse zugewandten Seite findet sich das englisch-hannoversche Königswappen sowie etwas tiefer der Schriftzug »Utilitati Herzyniae« (= Zum Nutzen des Harzes), der nochmals auf die Zweckbestimmung dieses Gebäudes hinweist. Seit 1989 wird das Harzkornmagazin als neues Rathaus genutzt.

Vom Parkplatz aus gelangt man durch einen Durchgang unter einem Haus in die Aegidienstraße, der wir in linker Richtung folgen, zum sogenannten Kommandantenhaus (2) (Aegidienstraße 1), das um 1600 erbaut wurde. Es beherbergte von 1619 bis 1690 die Lateinschule. Später diente es als Wohnhaus des Stadtkommandeurs, der die hier im 17. und 18. Jahrhundert in Garnison liegenden Kompanien befehligte.

Am Alten Rathaus vorbei gelangt man auf den Martin-Luther Platz vor der Marktkirche St. Aegidien (3) . Diese aus dem Mittelalter stammende Stadtkirche wurde nach dem großen Stadtbrand von 1545 wieder errichtet. Im Kirchturm an der Westseite befand sich noch bis 1936 die Wohnung des Turmwächters, der bei Feuer Alarm zu geben hatte. 1950 verkleidete man die Turmspitze mit Kupfer, nachdem die älteren, schiefergedeckten Aufbauten für den etwa 70 cm nach Westen überhängenden Turm zu schwer geworden waren. Im Innern der Kirche verdienen der holzgeschnitzte Taufständer von 1589, die Kassettendecke, der im frühen Barockstil gehaltene Altar, welcher im 18. Jahrhundert erweitert wurde, sowie die Grabplatten der letzten Grubenhagener Herzöge und ihrer Frauen besondere Beachtung.

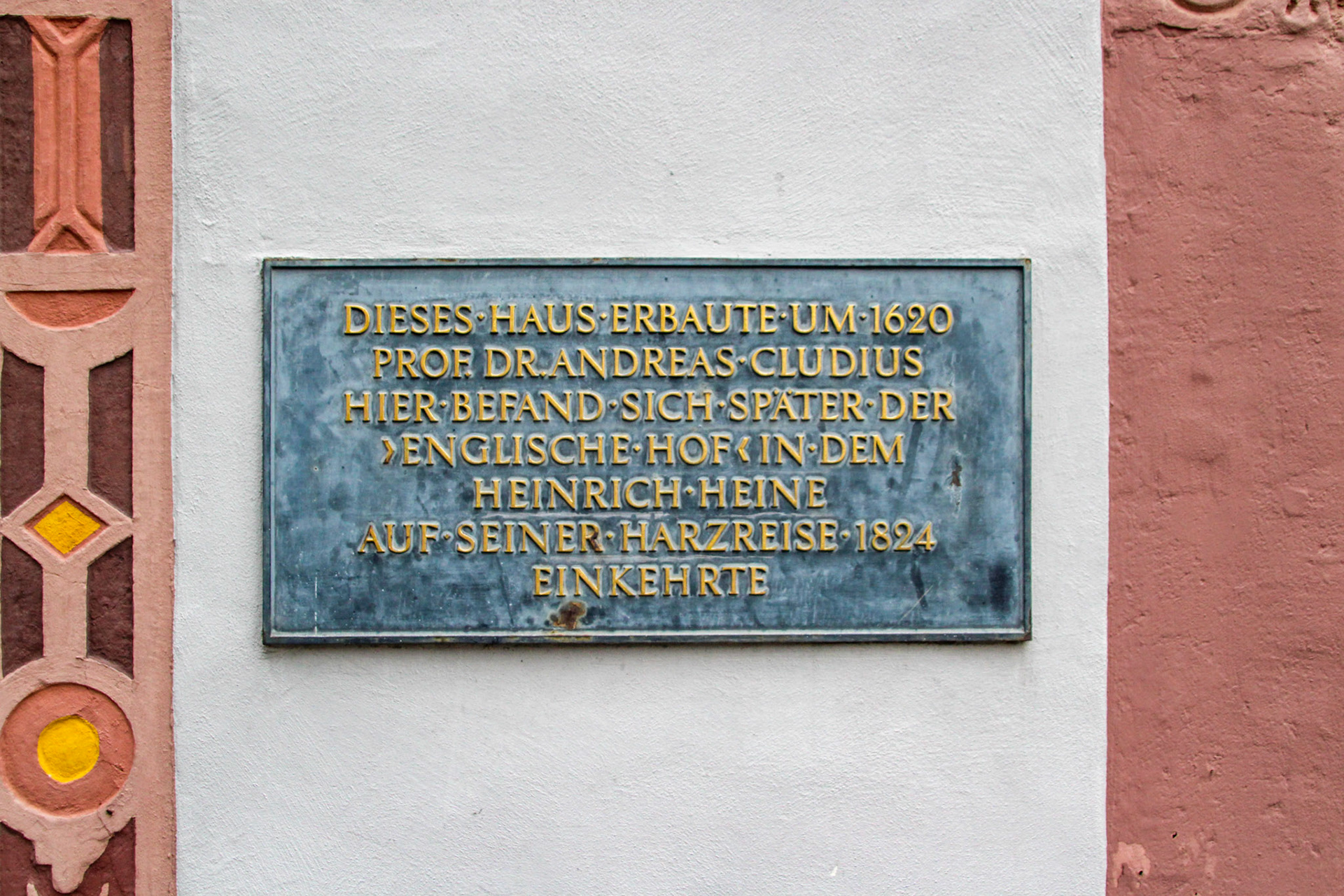

Auf der Südseite des Martin-Luther-Platzes sieht man die Ratsapotheke, die seit 1574 in Osterode besteht. Das heutige Gebäude der Apotheke wurde um 1600 errichtet, musste jedoch sehr viele Umbauten über sich ergehen lassen. Das Nebenhaus aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts zeigt mit seinen Sonnenrosen und dem starken Überstand der oberen Balkenlage noch alte Bauformen. Der Rundgang führt nun weiter auf den Kornmarkt, der seit dem späten Mittelalter den Mittelpunkt des städtischen Lebens darstellt, auch wenn er nicht die älteste Marktstelle in Osterode ist. Nachdem ein Brand 1826 die Häuser an der Südseite (Postseite) des Kornmarktes und der Marientorstraße vernichtete, wurde beim Wiederaufbau die Baufluchtlinie zurückversetzt. 1850 vernichtete ein Feuer die Häuser auf der Nordseite der Marientorstraße und einen weit in den heutigen Platzbereich hereinragenden Gebäudekomplex, so dass der Platz erst zu diesem Zeitpunkt seine heutige Größe bekam. Beim Wiederaufbau verdoppelte man die Straßenbreite der Marientorstraße, um dem wachsenden Verkehr zu genügen. Beherrscht wird der Kornmarkt von dem Rinneschen Haus (4) . Dieses Gebäude erbaute man um 1610 für den Juristen Prof.Andreas Cludius, an den auch heute noch die Wappen und die Figuren »Justitia« und »Clementia« über dem Torbogen erinnern. Später wurde das Haus als Gasthof »Englischer Hof« genutzt, in dem 1824 Heinrich Heine auf seiner Harzreise übernachtete.

Durch die Marientorstraße gelangt man, nachdem die Dörgestraße überquert wurde, in die Straße Marienvorstadt (5) . Die Marienvorstadt war früher ein eigenständiges Dorf vor den Mauern Osterodes, das erst im Laufe der Zeit mit der Stadt verwuchs. Ein Stadtbrand im Jahre 1895 vernichtete die alte Bausubstanz in diesem Bereich. Bevor wir uns die Kernbereiche des alten Mariendorfes ansehen, bietet sich die Möglichkeit, ein Zeugnis der Industriegeschichte Osterodes zu besichtigen. Dazu geht man von der Marienvorstadt in die Lindenberggasse und unterquert die Eisenbahnstrecke, um dann rechts in die Seesener Straße einzubiegen.

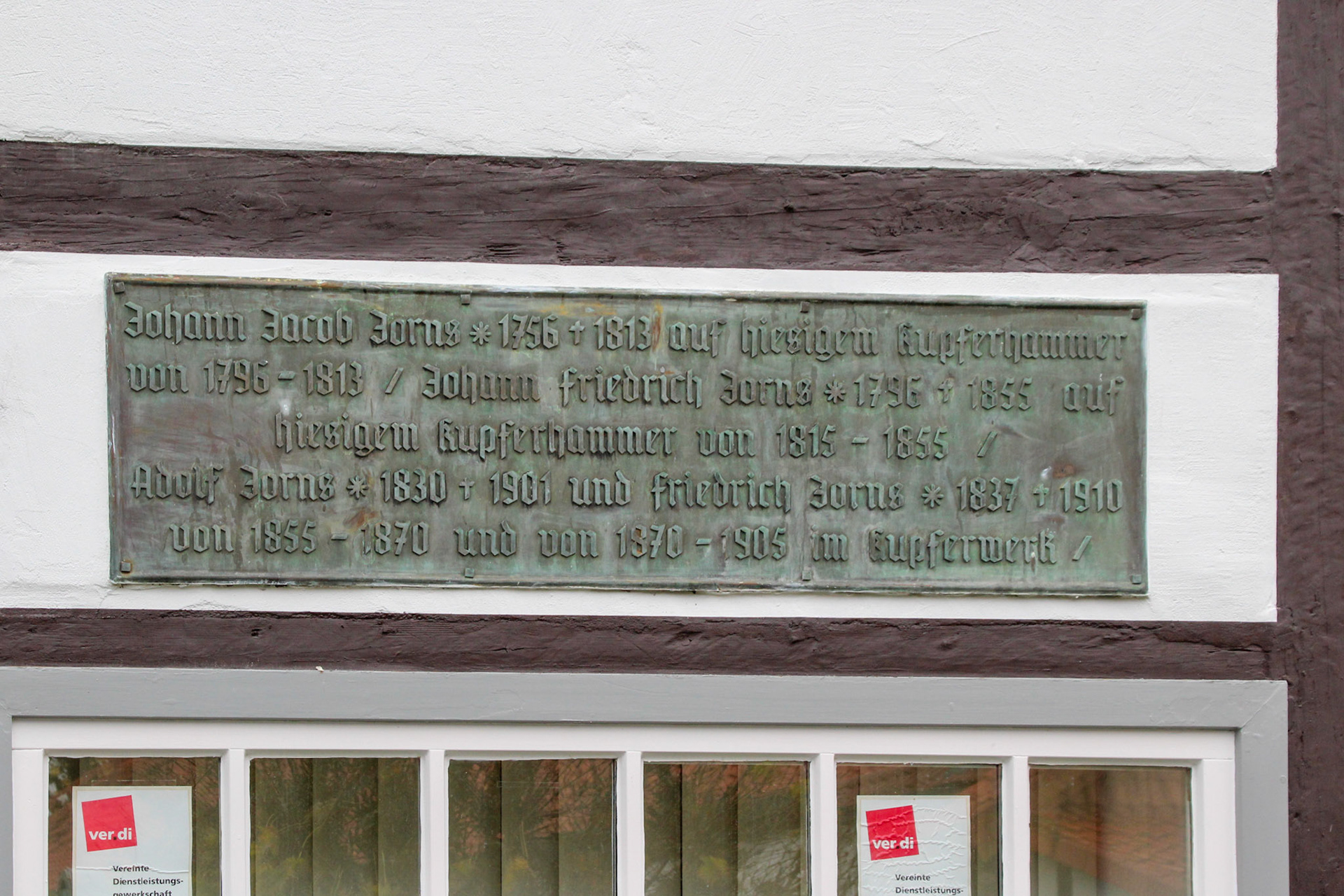

Im Bereich der Straßengabelung zwischen Seesener Straße und Rotmühlenweg befindet sich der alte Jornsche Kupferhammer (6) . Seit 1579 ist eine Kupferschmiede in Osterode nachweisbar, seit 1682 wird an dieser Stelle ein Kupferhammer betrieben. Das von den Kupferhütten der Harzregion angelieferte Rohkupfer, sogenanntes Garkupfer, verarbeitete man hier zu Blechen, Stäben und Kesselschalen. Mit der Wasserkraft des Mühlengrabens arbeiteten die Hämmer und das Gebläse des Schmelzofens, der noch bis in das 19. Jahrhundert mit Holzkohle aus den Harzforsten betrieben wurde.

Vom Rotemühlenweg gelangt man auf den Fabrikhof, wo das Hammerwerkgebäude von 1868 und das Herrenhaus aus dem Jahre 1825 sehenswert sind. Von der Seesener Straße hat man Zugang zu dem wieder hergerichteten Jüdischen Friedhof (7) hinter dem Hammerwerkgebäude. Über den selben Weg gelangen wir wieder zurück in die Marienvorstadt, wo wir rechts in die Straße Im Winkel einbiegen. Die im Vergleich mit der Kernstadt kleinen und niedrigen Häuser weisen heute noch auf die schlechte soziale Lage ihrer Erbauer hin.

In der Marienvorstadt lebten und arbeiteten überwiegend Gerber und Weber, die nur geringe Einkünfte hatten. Durch die Straße Im Winkel erreichen wir die Hohe Leuchte. An der Stelle des Gebäudes Hohe Leuchte 29 befand sich das seit 1270 nachweisbare Marienhospital, das später »Hospital zum heiligen Geist« genannt wurde. In dieser Einrichtung pflegte und versorgte man Alte und Kranke. Das heutige Wohnhaus erinnert mit seiner Bauform an das letzte, 1975 abgerissene Hospitalgebäude.

Die rechts der Straße von einer Mauer umschlossene Marienkirche (8) wurde im Jahre 1233 erstmals urkundlich erwähnt. Den Bau sanierte man im 19.Jahrhundert und in den Jahren 1901/1902 grundlegend, ohne dass jedoch der Charakter der alten Dorfkirche verloren ging. Im Innern der Kirche befindet sich ein von Barthold Kastrop 1517 geschaffener Schnitzaltar. Von der Kirche aus erreicht man durch den Kurpark, hinter der 1973 eröffneten Stadthalle (9) vorbei, wieder die Schachtrupp-Villa.

Die Schachtrupp-ViIIa (10) in der Dörgestraße 40 wurde als Fachwerkbau mit Querverbretterung errichtet. Die Vorderfront wird durch Freitreppe, Vorhalle, Balkon, Fenstertür im ersten Stock und Lünette sowie durch die Zusammenfassung des mittleren Fassadenabschnittes unter einem gemeinsamen Giebel gegliedert. Bei den Seitenfassaden wird dieses Gliederungsmotiv etwas abgewandelt. In dem Geländer des Balkons, der das Dach der kleinen Säulenvorhalle an der Vorderfront bildet, befindet sich das Wappen der Familie Schachtrupp. Deren 1812 gegründete Bleiweißfabrik oberhalb von Osterode entwickelte sich rasch zu einem der bedeutendsten Wirtschaftsbetriebe der Region. Die Erzeugnisse wurden auch nach Amerika, Afrika und Asien exportiert. Johann Friedrich Schachtrupp ließ den Bau der Villa 1819 beginnen, die Fertigstellung zog sich bis 1828 hin. Die Stadt erwarb die klassizistische Villa 1858; der zugehörige Garten diente als Kurpark des damaligen Kurortes Osterode. Seit 1867 wurde das Gebäude für die Zwecke des städtischen Gymnasiums genutzt. Von der SchachtruppVilla aus folgt man am Kreisel der Straße Neustädter Tor und erblickt dort, der Berufsbildenden Schule, einen Teil der alten Stadtmauer mit dem Sonnenturm und dem kleinen Pulverturm (11). Die Osteroder Stadtmauer wurde 1233 erstmals urkundlich erwähnt; sie war etwa 1700 m lang und besaß vier Tore: das Neustädter Tor, das Jacobitor, das Johannistor und das Marientor, die alle bereits im 19. Jahrhundert abgebrochen wurden. Noch heute erinnern Straßennamen an diese Tore.

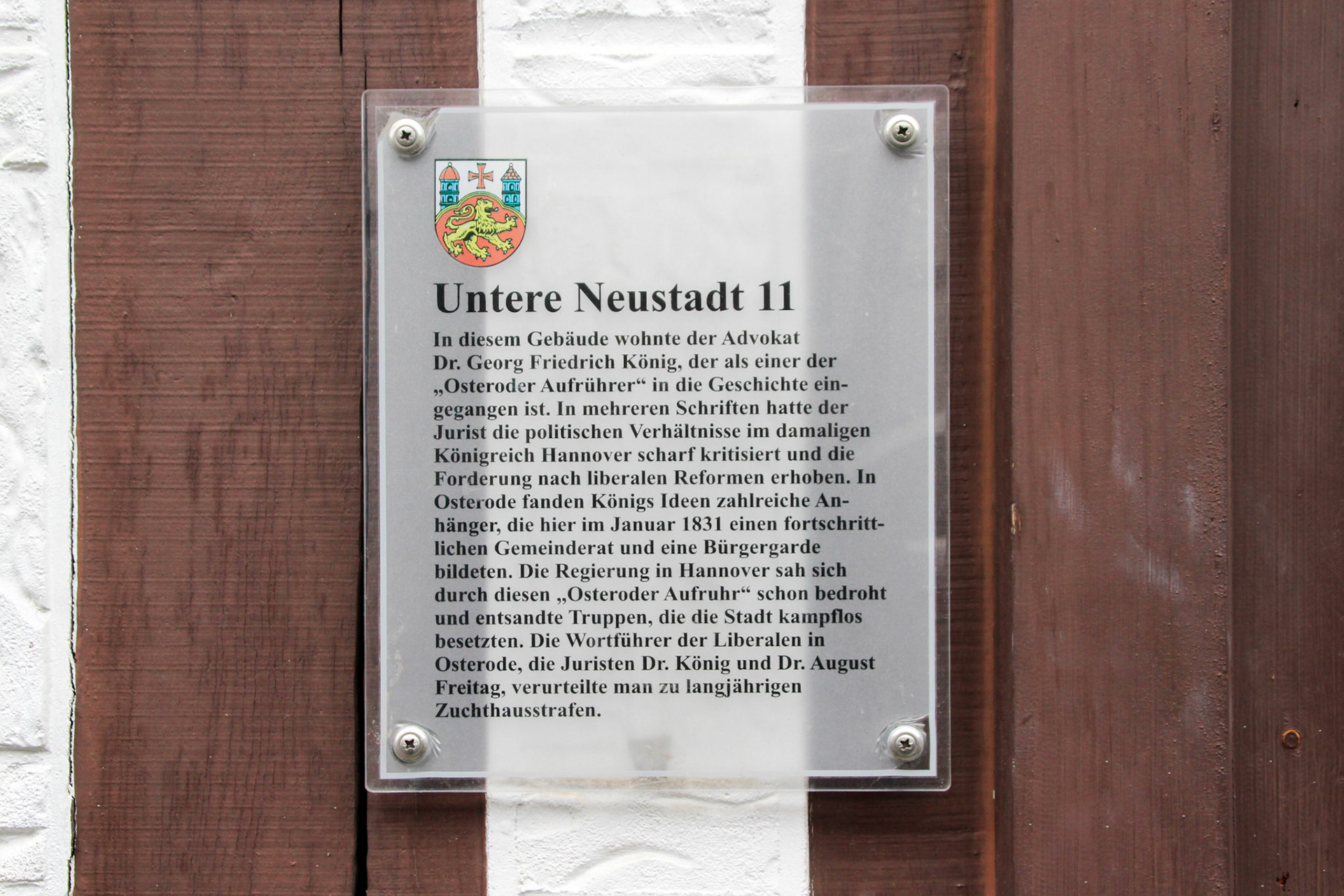

Der Straße weiter folgend gelangt man auf den Spritzenhausplatz in der Neustadt. Herzog Otto das Kind ließ diese Neustadt ab 1238 erbauen und stattete sie mit den gleichen Rechten wie die etwas unterhalb gelegene ältere Stadt aus. Die klare Straßenführung, die sich deutlich von der oft verwinkelten Anlage der Altstadt unterscheidet, zeigt heute noch, dass dieser Stadtteil von Anfang an planmäßig angelegt wurde. An dem Gebäude der Neustädter Schule (12) (Spritzenhausplatz 9/11) findet man Stilelemente der Schachtrupp-Villa wieder. Das für den Ökonom C.A. Friedrich Schachtrupp von 1833-1835 in querverbretterter Fachwerktechnik erbaute Palais besitzt einen leicht erhöhten Mittelrisalit aus fünf Achsen, der von einem Giebel überspannt wird. Lünettenfenster, der Balkon mit dem Familienwappen und die Eingangsloggia ergeben eine der Schachtrupp-Villa verwandte Betonung der Mitte, wenn auch das Gebäude insgesamt feingliedriger wirkt. An der Nordseite des Platzes steht, nicht weit vom ehemaligen Feuerwehrhaus mit Schlauchturm, das Fachwerkhaus Untere Neustadt 1. Dieses in der Mitte des 16. Jahrhunderts errichtete Gebäude besitzt ein reich verziertes Balkenwerk, das neben den geschnitzten Sonnenrosen auch ein Kordelfries aufweist. Beachtenswert sind auch die großen Fußwinkelhölzer an einigen der senkrechten Balken (sogenannte Stiele), die man in der Region bei vielen Fachwerkhäusern aus dieser Zeit finden kann.

Wir folgen nun dem Straßenzug der Unteren Neustadt, um rechts in die Querstraße einzubiegen. Durch die Querstraße führt uns der Rundgang nach links in die Straße Obere Neustadt weiter. In diesem Bereich der Stadt lebten früher die meisten der sogenannten Ackerbürger, die ihre Felder und Wiesen in der Gemarkung außerhalb der Stadt besaßen, deren Hofgebäude jedoch innerhalb der Stadtmauer lagen. Auch heute noch weisen viele Gebäude, wie z. B. das Haus Obere Neustadt 34, mit ihrer großen Toreinfahrt und dahinterliegender hoher Diele auf ihre ursprüngliche Nutzung als Ackerbürgerhof hin. Typisch für die Stadthäuser im Harzgebiet sind auch die mit der Traufe zur Straße stehenden Dächer. Mit dem Giebel zur Straße weisen meist nur die Eckhäuser und die besonders wichtigen oder repräsentativen Gebäude, wie auf diesem Rundgang noch zu sehen sein wird.

Von der Straße Obere Neustadt gelangt man in die auf der rechten Seite einmündende Straße Amtshof, der wir weiter folgen. Der Straßenname erinnert an die ehemalige Domäne des Amtes, deren Wirtschaftsgebäude sich in diesem Bereich befanden. Erst 1927 konnte, nachdem die Stadt die Domäne gekauft hatte, die heutige Wohnbebauung erstellt werden.

Man erreicht nun das Amtsgericht und das Gebäude der St. Jacobi Schlosskirche (13) . Wie Ausgrabungen ergeben haben, befand sich im Bereich der heutigen Kirche schon im 12. Jahrhundert eine Kapelle, in deren Nähe sich der älteste Markt von Osterode befunden haben mag. Seit 1233 lässt sich hier ein Nonnenkloster nachweisen, das nach der Regel der Zisterzienser lebte. Die Klosterkirche diente auch als Pfarrkirche für die Neustadt. Nach der Reformation und der Auflösung des Klosters erfolgte 1561 der Umbau zum landesherrschaftlichen Schloss, wobei die St. Jacobi Kirche als Schlosskirche erhalten blieb. Nach dem Aussterben der Grubenhagener Linie der Welfen, an die auch das verwitterte Sandsteinwappen am Amtsgerichtsgebäude erinnert, hatte die Regierung für das Fürstentum bis 1689 im Schloss ihren Sitz. Später residierten hier nur noch der landesherrliche Amtmann sowie ein Obergericht bzw. das Amtsgericht, das noch heute den Südflügel des alten Schlosses und des ehemaligen Gefängnisses nutzt. Die St. Jacobi Schlosskirche wurde in den Jahren 1751/1752 grundlegend umgebaut und erhielt damals ihre heutige Gestalt. Der Ost- und der Westflügel des alten Schlosses wurden 1894-1899 abgerissen, so dass heute nur noch der Nordflügel mit dem Kirchenschiff, dem Turm und dem ehemaligen Domänenpächtergebäude sowie der Südflügel mit dem Amtsgericht erhalten geblieben sind.

Im Inneren der St. Jacobi Schlosskirche sind eine Mosesfigur aus dem 16. Jahrhundert, ein aus dem 12. Jahrhundert stammender Taufstein, mehrere Epitaphe sowie der im 17. Jahrhundert unter Verwendung älterer Altarflügel neuerrichtete Altar besonders sehenswert. Das außergewöhnliche Kruzifix in der Seitenkapelle erinnert als Schöpfung eines französischen Kriegsgefangenen an die Zeit des 2. Weltkrieges.

Von der St. Jacobi Schlosskirche gelangt man durch die Straße Burgfrieden über die Jacobitorstraße, deren Namen an das hier bis ins 19. Jahrhundert befindliche Stadttor erinnert, zum Rollberg. Durch diesen Straßenzug lief früher der Verkehr aus dem Harzvorland in den Oberharz, da man hier über einen Schotterrücken bequem die Söseübergänge erreichen konnte. Wir finden hier eine Reihe interessanter Fachwerkgebäude, die z.T. schon im 16. Jahrhundert erbaut wurden. Das sogenannte Ritterhaus (14) (Rollberg 32), das seinen Namen der Holzfigur am Eckständer Rollberg/Untere Neustadt verdankt, wurde zwischen 1650-1660 errichtet und unterscheidet sich durch sein graphisch vielfältiges Fachwerk (Andreaskreuze mit gebogenen Armen und mit übergelegter Raute) sowie sein qualitativ aufwendiges Schnitzwerk von andren Bürgerhäusern aus dieser Zeit. 1784/1785 ließ der Wollwarenfabrikant Johann Ludolph Greve dieses Haus umbauen und u. a. die Windfangrahmung mit Rokokoornamentik, die auch das Grevesche Familienwappen zeigt, anbringen. Seit 1936 wird dieses Gebäude als Museum genutzt.

Rollbergabwärts findet man das Haus Nummer 26 aus dem 16. Jahrhundert, das durch die zwei Narrenköpfe, die Flechtbänder sowie die für diese Region typischen Sonnenrosen auffällt. Wir biegen nun links in die Petersilienstraße ein und folgen ihr bis zur Einmündung des Fußweges auf der linken Seite. Das etwas zurückverlegte Gebäude, der sogenannte v. Behrsche Sattelhof (15) (Haus Nr. 18 ), diente den hier in der Region begüterten Adelsfamilien v. Behr bzw. ab 1596 v. Oldershausen als Stadtwohnung. Das Familienwappen der v. Behr findet sich noch heute über der Eingangstür. Wir folgen dem Fußweg in den Langen Krummen Bruch. Erst die Errichtung von Häusern in diesem ursprünglich sehr feuchten Bereich schuf eine durchgängige Bebauung zwischen den älteren Straßenzügen der Alt und der Neustadt. An dem Gebäude Langer Krummer Bruch Nr. 18 erinnert heute eine Gedenktafel an seine frühere Nutzung als jüdische Schule und Synagoge (16). Eine Jöddenstraße lässt sich in Osterode erstmals für das Jahr 1485 nachweisen. Die jüdische Gemeinde besaß seit dem 17. Jahrhundert im Langen Krummen Bruch eine Synagoge. Die Juden hatten auch hier unter Erschwernissen zu leiden: so durften sie keine handwerklichen oder landwirtschaftlichen Berufe ausüben, sie mussten Sondersteuern zahlen und benötigten besondere Aufenthaltsgenehmigungen. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlangten die jüdischen Einwohner Osterodes ihre Gleichberechtigung, nachdem bereits während der Zeit des Königreiches Westfalen (1807-1813) vorübergehend die Sondergesetze für Juden aufgehoben worden waren. Wirtschaftlich betätigten sie sich überwiegend als Viehhändler, Klein- und Trödelhändler oder als Geldwechsler. In der sogenannten »Reichspogromnacht« am 9. November 1938 wurde auch das Gotteshaus im Langen Krummen Bruch geschändet und sein Inventar zerstört. Diejenigen jüdischen Einwohner Osterodes, denen die Flucht ins Ausland nicht mehr gelang, wurden deportiert und in Konzentrationslagern ermordet. Das Gebäude mahnt zur Erinnerung, zum Nichtvergessen und zur Trauer.

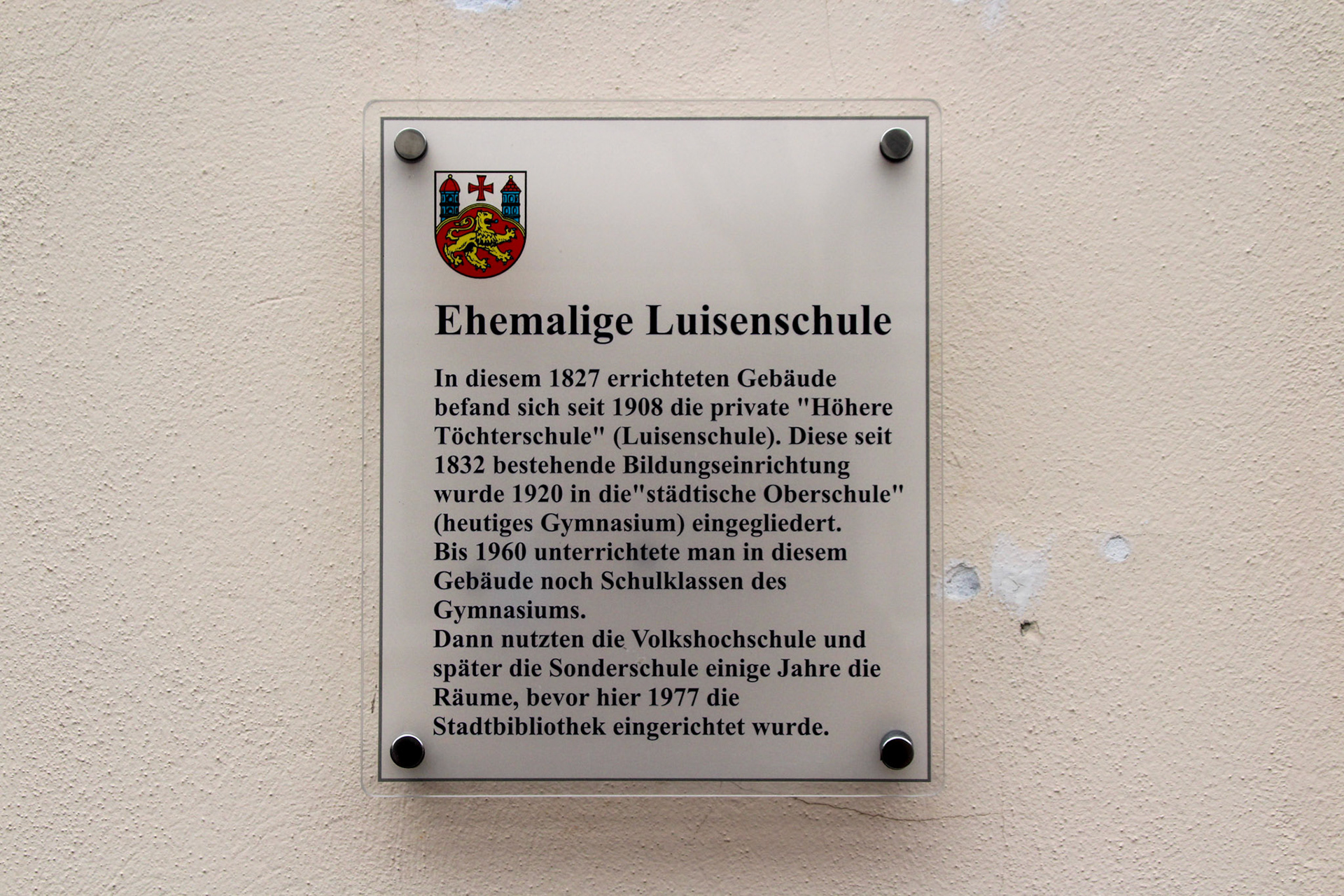

Aus dem Langen Krummen Bruch biegen wir rechts in die Scheffelstraße ein. In dem Gebäude der Stadtbibliothek, das 1827 erbaut wurde, befand sich früher die Luisenschule (17) (Höhere Töchterschule, Oberschule für Mädchen).

Aus der Scheffelstraße führt uns der Rundgang nun rechts weiter in die Waagestraße. Mit seinem hochgezogenen Giebel und seinem Sonnenrosenschmuck fällt die Ratswaage (18) (Waagestraße 8) besonders ins Auge. In diesem 1550 erbauten Haus wurden nicht nur Waren gewogen und gemessen, worauf der Waagebalken an der Fassade noch heute hindeutet, sondern es diente auch als Hochzeitshaus und als Posthalterei. Eine eigene Hochzeitsordnung regelte die Benutzung der Räume und den Ablauf der Feiern; daneben fanden auch kulturelle und andere gesellige Veranstaltungen in diesem Gebäude statt, das zeitweilig sogar ein Kino beherbergte. Ein Brand am 28. Dezember 1969 beschädigte dieses dem bürgerlichen Gemeinschaftsleben dienende Bauwerk, dessen Vorderfront jedoch weitgehend unzerstört blieb und restauriert werden konnte. Ob das Horn-Wappen über dem Eingangsbogen mit der Umschrift »dat sin nicht alle Jeger de de horne blasen« auf den Erbauer oder die Posthalterei hindeutet, ist noch nicht geklärt. Interessant ist auch die Schreckmaske an der Giebelspitze, die Schaden vom Hause abwenden soll.

Von der Waagestraße geht man links durch die Hellhofstraße bis zur Straße Am Schilde. In dieser Straße lebten früher überwiegend Handwerker und Händler, deren Bürgerhäuser nicht für eine landwirtschaftliche Nutzung eingerichtet waren. Den Abschluss der Straße bildet linkerhand die Vorderfront des „Alten Rathauses“ (19) , dessen repräsentativer Bau das städtische Selbstbewusstsein widerspiegelte. Hier tagte der Rat, der — bevor sich eine Teilung der Gewalten durchsetzte — die Verwaltungsgeschäfte führte, Verordnungen erließ und Recht sprach. Das Erdgeschoss diente als Kaufhaus und Markthalle; im Weinkeller des Rates, dem Ratskeller, gab es einen Ausschank. Der große Stadtbrand im Jahre 1545 zerstörte das vermutlich im 14. Jahrhundert errichtete Rathaus. An seiner Stelle errichtete man 1552, wahrscheinlich unter Verwendung der alten Grundmauern, das heutige Gebäude. Der Giebel des Rathauses, der ein annähernd gleichseitiges Dreieck bildet, wird durch einen fünfseitigen Erker geteilt. Ursprünglich war der ganze Giebel mit reichem, geschnitztem Fachwerk versehen, das jedoch seit dem 13. Jahrhundert ein Schieferbehang verdeckt. Nur noch die Balkenköpfe und die Stützen des Erkers weisen auf die prächtige Ausgestaltung der Vorderfront hin. Unter dem Erker ist an Ketten die sogenannte Walfischrippe befestigt, die als eine Art Talisman die Stadt vor Überflutungen durch die Söse schützen sollte. Unter dem Erker findet sich auch ein von Füllhörnern eingefasstes »O«, das im 17. und 18. Jahrhundert als Stadtwappen verwendet wurde. Die an den Ecksteinfassungen angebrachten Jahreszahlen weisen auf das Baujahr 1552 bzw. spätere Fassadenerneuerungen (1737, 1799, 1871) hin. Die seitliche Freitreppe erneuerte man 1843. Auf ihrem von Säulen getragenen Giebel findet sich das heute verwendete Stadtwappen, das auf ein mittelalterliches Siegel zurückgeht. Auf diesem Giebel steht eine Justitiafigur als Zeichen der früheren städtischen Gerichtsbarkeit. Die rückwärtigen Anbauten Rathauses wurden 1361 und 1906 errichtet. Die Eseltreiberfigur vor dem Rathaus erinnert an die früheren Getreide- und Warentransporte in den Oberharz.

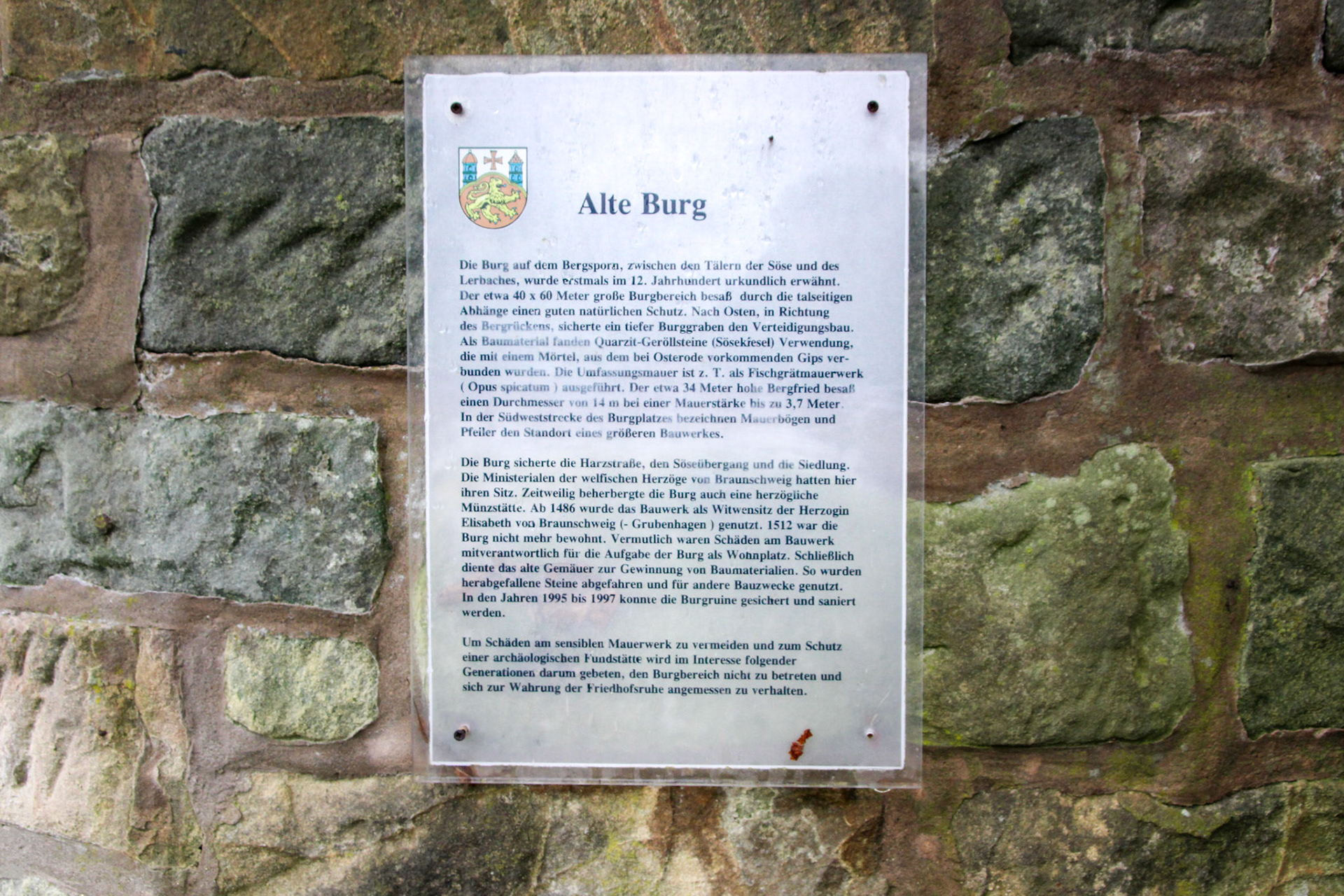

Von der Vorderfront des Rathauses gehen wir in die Johannistorstraße, die als einzige der vier aus der Stadt herausführenden Straßen noch ihre mittelalterliche Enge behalten hat. Jenseits der Söse erblickt man die Johannisvorstadt mit der St. Johannes Kirche und auf der Höhe rechts die Ruine der Alten Burg (20). Diese welfische Burg sicherte früher den Aufstieg in den Harz. Sie diente später, nachdem sie ihre Funktion als Verteidigungsanlage eingebüßt hatte, als Wohnstatt für Witwen der Grubenhagener Herzöge. Sie kann aber nicht besichtigt werden. Gegenüber am Harzkornmagazin hat man wieder den Ausgangspunkt erreicht.