STREET-ART IN DER NORDSTADT

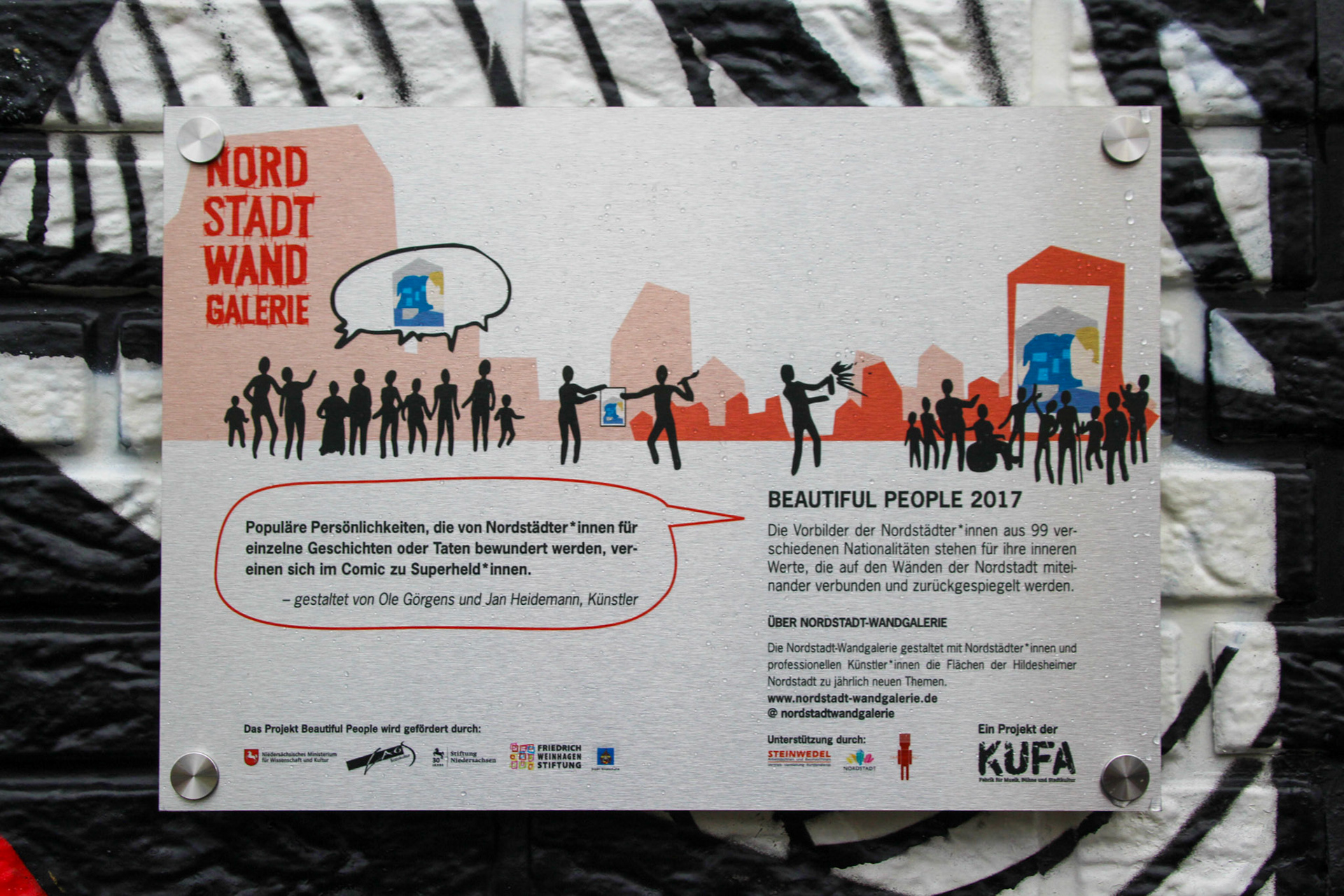

OLE GÖRGENS & JAN HEIDEMANN • 2017

(1) Bischofskamp 59

Ein Superheldencomic mit Persönlichkeiten wie Gandhi, Nelson Mandela und Marie Curie – Menschen, die durch ihre Taten viel bewegt haben und ganz ohne übernatürliche Kräfte zu unvergessenen Helden wurden. Auch Nina Hagen, Bruce Lee, Lemmy Kilmister, Christina Aguilera oder der türkische Dichter Nâzim Hikmet sind für die Bewohner der Nordstadt wichtige Vorbilder und wurden hier verewigt.

Ein Superheldencomic mit Persönlichkeiten wie Gandhi, Nelson Mandela und Marie Curie – Menschen, die durch ihre Taten viel bewegt haben und ganz ohne übernatürliche Kräfte zu unvergessenen Helden wurden. Auch Nina Hagen, Bruce Lee, Lemmy Kilmister, Christina Aguilera oder der türkische Dichter Nâzim Hikmet sind für die Bewohner der Nordstadt wichtige Vorbilder und wurden hier verewigt.

(2) Friedrich-Nämsch-Park, Steuerwalderstraße

Diese Wand erzählt von Geschichten und Persönlichkeiten, die die Menschen der Nordstadt bewegen: Die Geschichte von einer verlorenen Sandale, die nur durch Beharrlichkeit wiedergefunden wurde. Von einem Vater, der die ganze Familie zusammenhält und sie auf Fotos immer bei sich trägt. Von einem Jungen, der wegen seines Idols Neymar immer weiter Fußball spielen will. Von einem Musiker, der dank Django Reinhardt nicht aufhört, an seine Träume zu glauben. Von der Politikerin Lily Braun, die den Menschen half, sich selbst zu helfen. Und von dem Model und der Frauenrechtsaktivistin Waris Dirie.

Diese Wand erzählt von Geschichten und Persönlichkeiten, die die Menschen der Nordstadt bewegen: Die Geschichte von einer verlorenen Sandale, die nur durch Beharrlichkeit wiedergefunden wurde. Von einem Vater, der die ganze Familie zusammenhält und sie auf Fotos immer bei sich trägt. Von einem Jungen, der wegen seines Idols Neymar immer weiter Fußball spielen will. Von einem Musiker, der dank Django Reinhardt nicht aufhört, an seine Träume zu glauben. Von der Politikerin Lily Braun, die den Menschen half, sich selbst zu helfen. Und von dem Model und der Frauenrechtsaktivistin Waris Dirie.

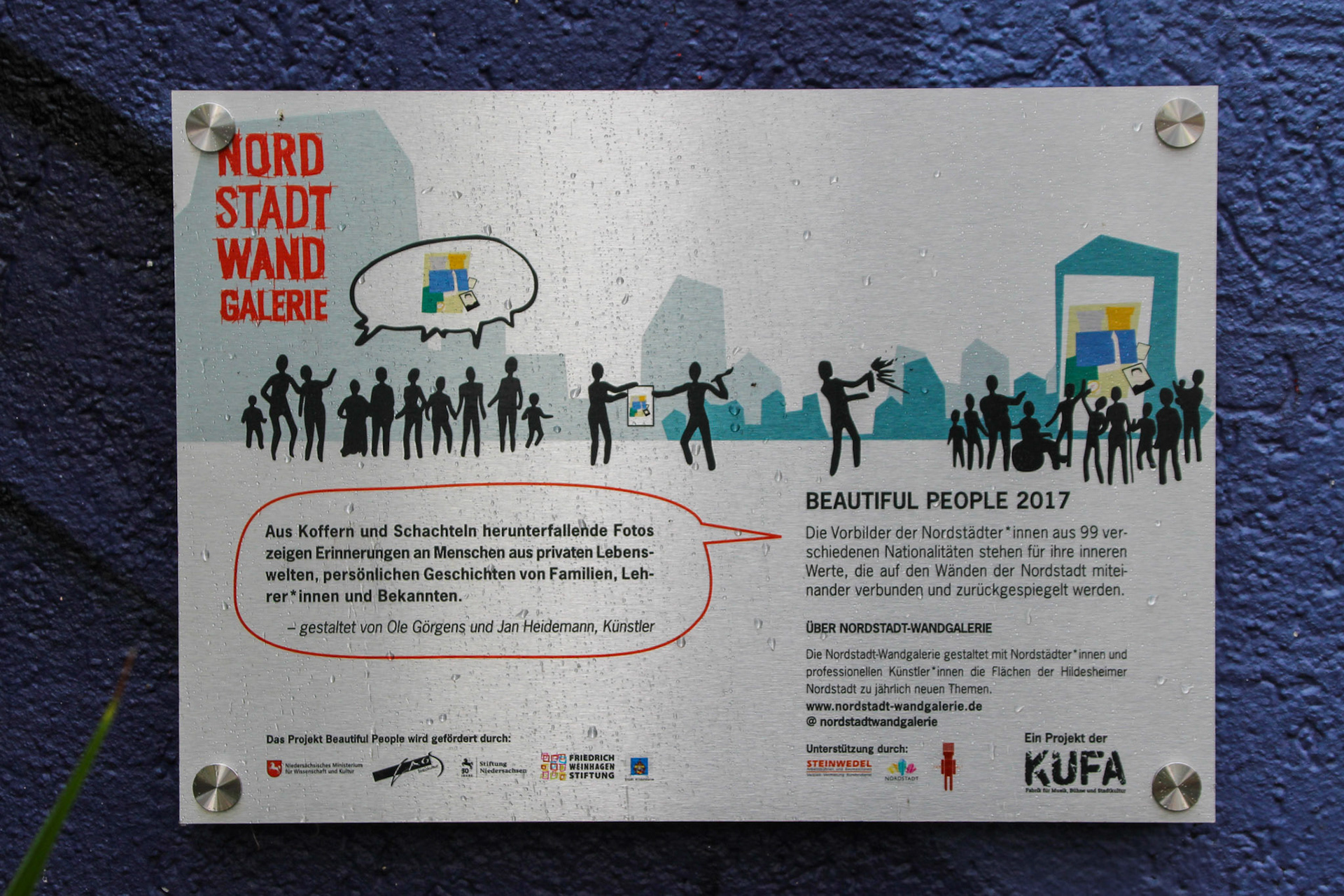

(3) Altes Dorf 31

Das Kunstwerk zeigt die persönlichen Alltagshelden der Bewohner der Nordstadt: Die alleinerziehende Mutter, die ihre neun Kinder zu Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit erzogen hat. Den großen Bruder, der in Brasilien schon viel erreicht hat. Die Lehrerin, die ihre Schüler mit Vertrauen statt mit Leistungsdruck unterrichtet. Die Eltern, denen man viel verdankt. Und den Fotografen Norbert Jaekel, der ein Teil der Nordstadt war und sie in seinen Bildern festgehalten hat.

Das Kunstwerk zeigt die persönlichen Alltagshelden der Bewohner der Nordstadt: Die alleinerziehende Mutter, die ihre neun Kinder zu Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit erzogen hat. Den großen Bruder, der in Brasilien schon viel erreicht hat. Die Lehrerin, die ihre Schüler mit Vertrauen statt mit Leistungsdruck unterrichtet. Die Eltern, denen man viel verdankt. Und den Fotografen Norbert Jaekel, der ein Teil der Nordstadt war und sie in seinen Bildern festgehalten hat.

(4) Sachsenring 3

Ronja Räubertochter, Pippi Langstrumpf und Bibi Blocksberg sind die Heldinnen vieler Kinder. Sie sind mutig, wild und frei. Der Esel, auf dem sie sitzen, wird von einer alten Dame geführt. Sie symbolisiert eine Großmutter, die sich in der Türkei um ihre drei Enkelinnen gekümmert hat und mit ihrer Güte und Stärke ein Vorbild ist.

Ronja Räubertochter, Pippi Langstrumpf und Bibi Blocksberg sind die Heldinnen vieler Kinder. Sie sind mutig, wild und frei. Der Esel, auf dem sie sitzen, wird von einer alten Dame geführt. Sie symbolisiert eine Großmutter, die sich in der Türkei um ihre drei Enkelinnen gekümmert hat und mit ihrer Güte und Stärke ein Vorbild ist.

MAX GÜLTIG • 2018

(5) Bugenhagenstraße 27

Inspiriert durch die in Workshops entstandenen Zeichnungen und Malereien kreierte Max Gültig dieses Kunstwerk. Er übertrug die Proportionen der Motive, interpretierte und ergänzte sie. Mit klaren Linien, die er bei den Zeichnungen der Teilnehmer bewunderte, erschuf er einen Vogel und eine Pflanze. Auch das Original der Pflanze brachte er auf die Hauswand.

Inspiriert durch die in Workshops entstandenen Zeichnungen und Malereien kreierte Max Gültig dieses Kunstwerk. Er übertrug die Proportionen der Motive, interpretierte und ergänzte sie. Mit klaren Linien, die er bei den Zeichnungen der Teilnehmer bewunderte, erschuf er einen Vogel und eine Pflanze. Auch das Original der Pflanze brachte er auf die Hauswand.

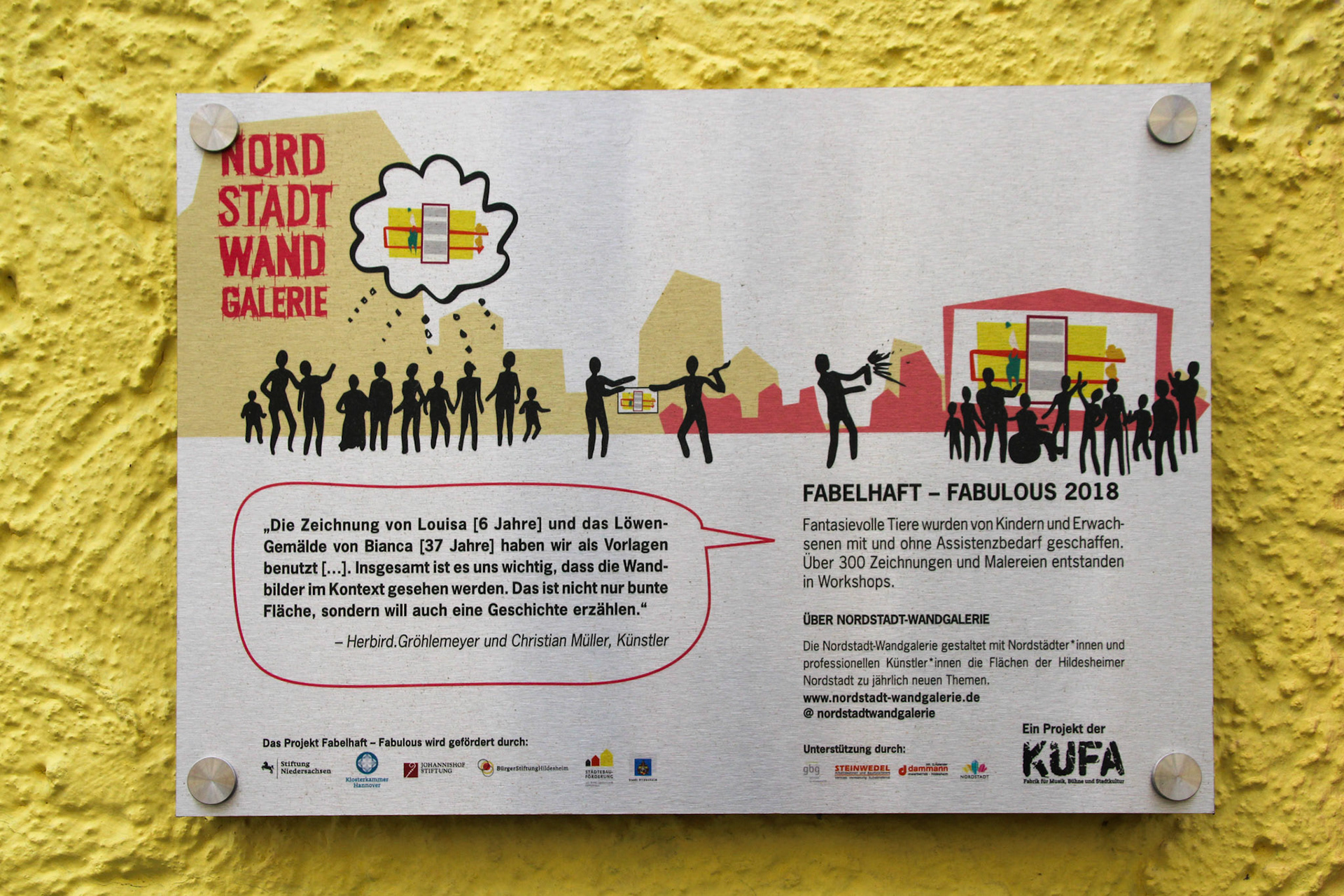

HERBIRD GRÖHLEMEYER & CHRISTIAN MÜLLER • 2018

(6) Hasestraße 13

Auch diese beiden Künstler ließen sich durch die Zeichnungen der Projektteilnehmer inspirieren und gestalteten gemeinsam die Hausfassade. Herbird Gröhlemeyer erarbeitete die Grundkomposition und Christian Müller übernahm Feinheiten und Farbgebung. Das entstandene Kunstwerk widmen sie den zukünftigen Generationen der Nordstadt.

Auch diese beiden Künstler ließen sich durch die Zeichnungen der Projektteilnehmer inspirieren und gestalteten gemeinsam die Hausfassade. Herbird Gröhlemeyer erarbeitete die Grundkomposition und Christian Müller übernahm Feinheiten und Farbgebung. Das entstandene Kunstwerk widmen sie den zukünftigen Generationen der Nordstadt.

MAX GÜLTIG & EUGEN CUNCEV • 2018

(7) Hasestraße 10

Diese Hausfassade wurde von zwei Künstlern mit unterschiedlichen Ansätzen gestaltet. Mit dem Krokodil übersetzte Eugen Cuncev die Zeichnungen von den Projektteilnehmern in seinen eigenen Stil. Max Gültig übernahm die Proportionen der Originalzeichnungen und interpretierte diese neu. So begegnen sich die Zeichnungen der Nordstädter und der Künstler auf der Hauswand im Zusammenspiel.

Diese Hausfassade wurde von zwei Künstlern mit unterschiedlichen Ansätzen gestaltet. Mit dem Krokodil übersetzte Eugen Cuncev die Zeichnungen von den Projektteilnehmern in seinen eigenen Stil. Max Gültig übernahm die Proportionen der Originalzeichnungen und interpretierte diese neu. So begegnen sich die Zeichnungen der Nordstädter und der Künstler auf der Hauswand im Zusammenspiel.

EUGEN CUNCEV • 2018

(8) Peiner Straße 41

In einer entstandenen Zeichnung erkannte der Künstler Eugen Cuncev ein Huhn. Ihm gefiel die Vorstellung auf einer Hauswand ein Tier zu zeigen, welches nicht zu den klassischen Lieblingstieren zählt. Auch gestalterisch hat er sich von den Bildern inspirieren lassen. Sie sollen Leichtigkeit und nicht Perfektionismus zeigen.

In einer entstandenen Zeichnung erkannte der Künstler Eugen Cuncev ein Huhn. Ihm gefiel die Vorstellung auf einer Hauswand ein Tier zu zeigen, welches nicht zu den klassischen Lieblingstieren zählt. Auch gestalterisch hat er sich von den Bildern inspirieren lassen. Sie sollen Leichtigkeit und nicht Perfektionismus zeigen.

SIMIS • 2019

(9) Friedrich-Nämisch-Park

Der Künstler Simis betont, dass er selber mit diesem Werk keine Geschichten erzählen möchte. Das sollen die Betrachter tun, am besten sich gegenseitig. Sie sollen an dem Objekt vorbeigehen und sich darin wiederfinden, stehen bleiben und die Geschichten erzählen, die sie mit dieser Wand verbinden. So vereint Simis verschiedene Gegenstände aus den Innenräumen, welche die Nordstädter im Vorfeld als Fotografien einreichen konnten.

Der Künstler Simis betont, dass er selber mit diesem Werk keine Geschichten erzählen möchte. Das sollen die Betrachter tun, am besten sich gegenseitig. Sie sollen an dem Objekt vorbeigehen und sich darin wiederfinden, stehen bleiben und die Geschichten erzählen, die sie mit dieser Wand verbinden. So vereint Simis verschiedene Gegenstände aus den Innenräumen, welche die Nordstädter im Vorfeld als Fotografien einreichen konnten.

STEFAN LEUSSER & DO KHAI TRAN • 2019

(10) Bischhofskamp 60

Stefan Leußer zeigt mit den bunten Mustern seines Kunstwerks die Vielfalt der Innenräume und derer Bewohner. Einen Kontrast dazu bilden die schwarz-weißen floralen Muster von Do Khai Tran. Sie sollen veranschaulichen, dass es trotz der Diversität der Menschen Dinge gibt, die uns alle verbinden.

Stefan Leußer zeigt mit den bunten Mustern seines Kunstwerks die Vielfalt der Innenräume und derer Bewohner. Einen Kontrast dazu bilden die schwarz-weißen floralen Muster von Do Khai Tran. Sie sollen veranschaulichen, dass es trotz der Diversität der Menschen Dinge gibt, die uns alle verbinden.

ALEXANDER BREDEN • 2019

(11) Parkplatz Rudolf-Diesel-Straße

Es gibt Gegenstände, die uns etwas bedeuten. Es sind nicht einfach nur Dinge, sondern Erinnerungen an besondere Momente, Orte oder Menschen. Bei dem einen ist es die 100 Jahre alte Kanne, bei dem anderen der alte Küchenschrank der Eltern oder das Teeservice.

Es gibt Gegenstände, die uns etwas bedeuten. Es sind nicht einfach nur Dinge, sondern Erinnerungen an besondere Momente, Orte oder Menschen. Bei dem einen ist es die 100 Jahre alte Kanne, bei dem anderen der alte Küchenschrank der Eltern oder das Teeservice.

PIA CHWALCZYK • 2019

(12) Ottostraße 5, Heinrichstraße 3 und 15

Die Katzen, die an mehreren Orten in der Nordstadt zu finden sind, stehen dafür, dass Heimat nicht nur ein Ort ist. Denn wenn die Bewohnerin der Nordstadt, die diese Geschichte erzählt, beim Heimkommen von ihren Katzen erwartet wird, zeigen ihr die Vierbeiner, was Heimat auch bedeutet: Ein Gefühl des Ankommens und Willkommenseins.

Die Katzen, die an mehreren Orten in der Nordstadt zu finden sind, stehen dafür, dass Heimat nicht nur ein Ort ist. Denn wenn die Bewohnerin der Nordstadt, die diese Geschichte erzählt, beim Heimkommen von ihren Katzen erwartet wird, zeigen ihr die Vierbeiner, was Heimat auch bedeutet: Ein Gefühl des Ankommens und Willkommenseins.

FRANZISKA LENFERINK • 2007

(13) Peiner Straße 23

Diese Hausfassade beschreibt die Geschichte der Nordstadt.

Die Erzählung beginnt vor mehr als 100 Jahren und berichtet

von der großen Rolle der Industrie in diesem Stadtteil. Sie

zeigt, wie wichtig ein Miteinander der Generationen war

und ist, gerade in der Zeit des Wiederaufbaus. Dies und viele

weitere Details verrät die Infotafel vor Ort.

Diese Hausfassade beschreibt die Geschichte der Nordstadt.

Die Erzählung beginnt vor mehr als 100 Jahren und berichtet

von der großen Rolle der Industrie in diesem Stadtteil. Sie

zeigt, wie wichtig ein Miteinander der Generationen war

und ist, gerade in der Zeit des Wiederaufbaus. Dies und viele

weitere Details verrät die Infotafel vor Ort.

OLE GÖRGENS • 2007

(17) Hasestraße 47

Conrad Wilhelm Hase gilt als Wiedererwecker des mittelalterlichen gotischen Backsteinbaus. Er sorgte mit Restaurierungen für den Erhalt und die Bewahrung von St. Michaelis und St. Godehard und wurde zum Ehrenbürger der Stadt Hildesheim.

Conrad Wilhelm Hase gilt als Wiedererwecker des mittelalterlichen gotischen Backsteinbaus. Er sorgte mit Restaurierungen für den Erhalt und die Bewahrung von St. Michaelis und St. Godehard und wurde zum Ehrenbürger der Stadt Hildesheim.

WEITERE SEHENSWÜRDIGKEITEN DER NORDSTADT

Otto-Platz

Der Brunnen wurde 1987 bei der Sanierung des Viertels von Moritz Bormann (Hildesheimer Künstler) geschaffen. Östlich vom Platz befi ndet sich ein Gebäude in dem das erste Arbeitsamt untergebracht war. An der Fassade sind handwerkliche Symbole zu erkennen. Die Straßen in dem Viertel sind nach den Stämmen und Herrschern der Sachsen und Franken benannt: Ludwig, Otto, Heinrich, Ludolfinger.

Nordfriedhof

Nach dem Bau des Hildesheimer Südfriedhofes (1972) wurde der Zentralfriedhof hier in Nordfriedhof umbenannt. Um 1883 hatte sich die Bevölkerung in Hildesheim fast verdoppelt. Die bestehenden Friedhöfe in der Stadt waren überfüllt. 1888 erwarb die Stadt von Senator Schwemann ein Grundstück an der Peiner Landstraße (im Norden der Stadt). Weitere Grundstücke wurden dazu gekauft und ab 1890 der neue Friedhof belegt. Der Hamburger Gartendirektor Benque war mit der Planung beauftragt. Der Friedhof wurde großzügig und parkähnlich angelegt und ständig erweitert. Um 1930 erhielt er seine größte Ausdehnung. 1892 wurde im südöstlichen Teil ein separates Areal, hinter der Aussegnungshalle, der jüdischen Gemeinde zur Verfügung gestellt. Betritt man den Friedhof durch den Haupteingang, steht man auf einem Platz, an dessen nördlicher Seite die Friedhofskapelle im neugotischen Stil stand. Sie musste der neuen Kapelle mit Funktionsgebäude weichen. Um den Platz herum wurde ein sogenannter Ehrenfriedhof angelegt. Hier ist auch Bürgermeister Gustav Struckmann beigesetzt, in dessen Amtszeit der Friedhof erschlossen wurde.

Grabmäler bedeutender Bürger

Dem Hauptweg folgend erreicht man die Grabstätten einflussreicher Familien, unter anderem der Familie Schwemann. Die stilvollen Grabmäler sind größtenteils von der Hildesheimer Bildhauer Familie Küsthardt geschaffen worden.

Mahnmale beider Weltkriege

Dem Weg einem Viertelbogen folgend trifft man auf eine Nord-Süd-Achse, die zur ersten großen Ost-West-Achse führt. Die hier gelegene offene Fläche beinhaltet die Ehrenmahle und Gräber der Gefallenen beider Weltkriege. Im östlichen Teil steht die Mauer des Ehrenmals vom 1. Weltkrieg. Nach Westen steht als Mahnmal für den 2.Weltkrieg ein Holzkreuz. Jeweils Rechts und links liegen die Soldaten-Gräber.

Grabstätte Ernst Ehrlicher

Der Ost-West-Achse folgend, erreicht man den Aus-/Eingang Richthofenstraße. Kurz vor dem Ausgang befindet sich auf der rechten Seite das Grab des Oberbürgermeisters und Ehrenbürgers der Stadt Hildesheim: Dr. Ernst Ehrlicher. Er war von 1909 bis 1937 im Amt. Neben dem Soldaten-Friedhof (6) gibt es noch weitere spezielle Friedhofsbereiche. Beispielsweise befinden sich in der nordwestlichen Zone Grabstätten und Mahnmale für die Opfer der Bombenangriffe, vor allem vom 22. und 23.März 1945. Nordöstlich davon sind weitere Opfer des Krieges bestattet. Auch Friedhofsbereiche für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, von denen viele hingerichtet wurden, oder für Sinti und Roma bestehen. Seit 1890 wurden mehr als 60.000 Personen beigesetzt.

Robert-Bosch-Gesamtschule

Gegenüber der Einmündung der Bugenhagenstraße in die Richthofenstraße befindet sich die Robert-Bosch-Gesamtschule. Die integrierte Gesamtschule ist eine Ganztagsschule. Sie wurde 2007 mit dem Deutschen Schulpreis als beste Schule Deutschlands ausgezeichnet und 1979 als „UNESCO-Projektschule“ sowie 1996 als „Umweltschule in Europa“ zertifiziert.

Sternzeichen- bzw. Monats-Häuser

Die Bugenhagenstraße ist mit Mehrfamilienhäusern bebaut, welche die Wohnungsbau AG 1936 errichtet hat. Die Treppenhausfassaden sind mit Sgrafitto (Kratzputz) verziert. Sie zeigen die Monate und Sternzeichen in altdeutscher Art und Weise.

Martin-Luther-Kirche

In der Martin-Luther-Straße, Ecke Ottostraße, befindet sich die Martin-Luther-Kirche. Geplant war der Bau der Kirche schon 1910, als das Gemeindehaus entstand, der Bau konnte aber erst in den 50er Jahren durchgeführt werden. Walter Blaich und Paul Münther, Dozenten der Hildesheimer Staatsbau-Schule, waren die Architekten. Als Material wählten sie einen graugelben, bossierten Sandstein aus Königslutter. Die Kirche hat einen massiven Turm, ähnlich einem Westwerk, und ein einschiffiges Langhaus im Osten.

Michaeliskloster und Kirche

St. Michael in Hildesheim, auch als Michaeliskirche bezeichnet, ist eine ottonische, vorromanische Kirche. Sie war bis zur Reformation die Abteikirche der gleichnamigen Benediktinerabtei. Heute ist sie evangelisch-lutherische Pfarrkirche. Die Bernwardskrypta gehört zur katholischen Innenstadtpfarrei und wird für Werktagsmessen genutzt. Seit 1985 zählt die Kirche gemeinsam mit dem Hildesheimer Dom unter der Bezeichnung Dom und Michaeliskirche in Hildesheim zum UNESCO-Weltkulturerbe. Am 2. Januar 2010 erschien eine Jubiläumsbriefmarke (2,20 EUR) mit dem Motiv von St. Michael. Seit dem 7. Februar 2014 ist eine deutsche 2-Euro-Gedenkmünze im Umlauf, deren Rückseite die Kirche zeigt.

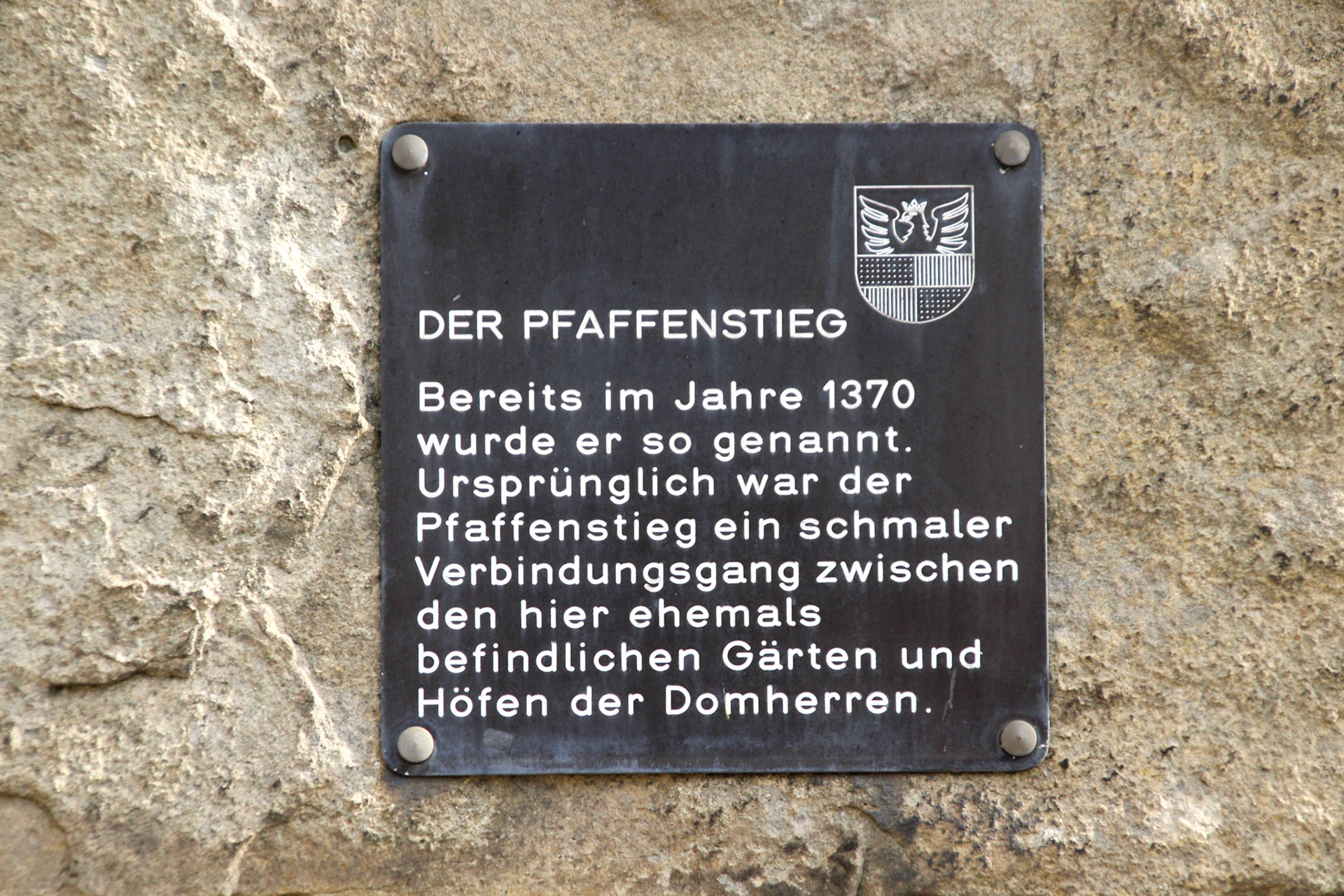

Alte Markt

Er war das ursprüngliche wirtschaftliche Zentrum der Altstadt und neben dem Alten Dorf eine der Keimzellen der heutigen Stadt Hildesheim. An der alten Ost-West-Handelsstraße vom Rhein zur Elbe entstand ab dem 8. Jahrhundert auf dem hochwasserfreien Ufer der Innerste zwischen Dom- und Michaelishügel zunächst ein Wik, also ein umzäunter Rastplatz, für reisende Kaufleute. Der Fernhandel war möglicherweise der Grund, aus dem Ludwig der Fromme im Jahre 815 den Bischofssitz von Elze auf den südlich liegenden Domhügel verlegte und so das Bistum Hildesheim begründete. Etwa 1140 verschob sich der Markt der Altstadt Hildesheim westwärts auf den Andreasplatz und von dort ab ca. 1250 weiter auf den heutigen Marktplatz. Als Straßenname ist Alter Markt seit 1146 bezeugt. Die heutige Straße beginnt an der Kardinal-Bertram-Straße und endet an der Magdalenenkirche. Sie ist nunmehr eine ruhige Nebenstraße, während der Durchgangsverkehr über den südlich parallel verlaufenden Pfaffenstieg fließt. Der östlichste Teil, also der nur zu Fuß passierbare Durchgang zur Kardinal-Bertram-Straße am Kaiserhaus, war ursprünglich Teil der sich östlich anschließenden Eckemekerstraße und wurde aus rein praktischen Erwägungen erst 1998 dem Alten Markt zugeschlagen. Den Namen Alter Markt trug auch eine an der Straße liegende Hauptschule in der Trägerschaft der Stadt Hildesheim, nach ihrer Schließung werden die Räume seit 2015 von der Grundschule Alter Markt genutzt. In das Schulgebäude wurde ein Renaissance-Erker einbezogen. Vor dem Schulgebäude befindet sich die Nachbildung des Unterteils eines früheren Radkreuzes aus dem 15. Jahrhundert, des Schauteufelskreuzes, gestiftet von der Landschaft des ehemaligen Fürstentums Hildesheim.

Hier verläuft eine gut erhaltene Stadtmauer mit Blick auf die St.Andreaskirche. Weiter Westliche sieht man das Bistumarchiv und das Museum.

Am südlichen Teil des Museums sind deutlich die Gebäude des ehemaligen Franziskanerklosters St.Martini erkennbar. Auf der rechten Seite ist die Giebelfront der Portiuncula-Kapelle des Klosters zu sehen. Das Roemer- und Pelizaeus Museum beherbergt eine bedeutende Sammlung altägyptischer Kunst- und Kulturdenkmäler. Gegründet wurde es von Senator Herrmann Roemer. Wilhelm Pelizaeus, ein Hildesheimer Kaufmann, brachte später seine ägyptische Sammlung ein.

Durch das Paulstor gelangen wir auf den Platz um den Dom mit der umgebenden Bebauung. Es handelt sich um einen relativ geschlossenen Bereich mit nur einer schmalen Autozufahrt. Der Gebäudebestand stammt zu großen Teilen aus dem 18., nur an der Ostseite überwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Der Zuschnitt ist noch weitgehend der der Domburg Bischof Bernwards. Der Domhof ist neben der jüngeren Marktsiedlung um die Andreaskirche die Keimzelle der Stadt Hildesheim. Der Nordteil trägt auch den Namen „Großer Domhof“, während der kleinere südliche Teil auch „Kleiner Domhof“ genannt wird. Die Grenze zwischen beiden bildet das ehemalige Residenzschloss.

1367 ließen sich die Karthäuser vor den Toren der Stadt nieder. Die heutige Karthäuserstraße erinnert noch daran. Nach dem 30-jährigen Krieg wurde 1659 ein Neubau innerhalb der Stadt errichtet. Dabei wurde das erhalten gebliebene Portal mit der Strahlenmadonna wieder verwendet. Sie wird von Johannes dem Täufer und dem Ordensgründer, dem hl. Bruno flankiert. Heute gehören die Räumlichkeiten zum St. Bernward Krankenhaus.

Die Treibestraße überquert den Mühlengraben, der im Süden der Stadt Wasser von der Innerste zur GodehardiMühle führte. Rechts steht das St. Bernward-Krankenhaus, das seit 1852 den Namen des Hildesheimer Bischofs Bernward trägt. Das Krankenhaus ist hervorgegangen aus einer kleinen katholischen Krankenpflegestation. Auf der linken Seite befindet sich die ehemalige evangelische Volksschule. Nach dem Krieg war hier eine Mädchen-Mittelschule (Renataschule) untergebracht, heute ist es eine katholische Hauptschule. An der Mauer auf der linken Seite ist vor den Fundamenten eines Rundturmes eine Schautafel angebracht, die die Historie der Dom- und Stadtmauer zeigt.

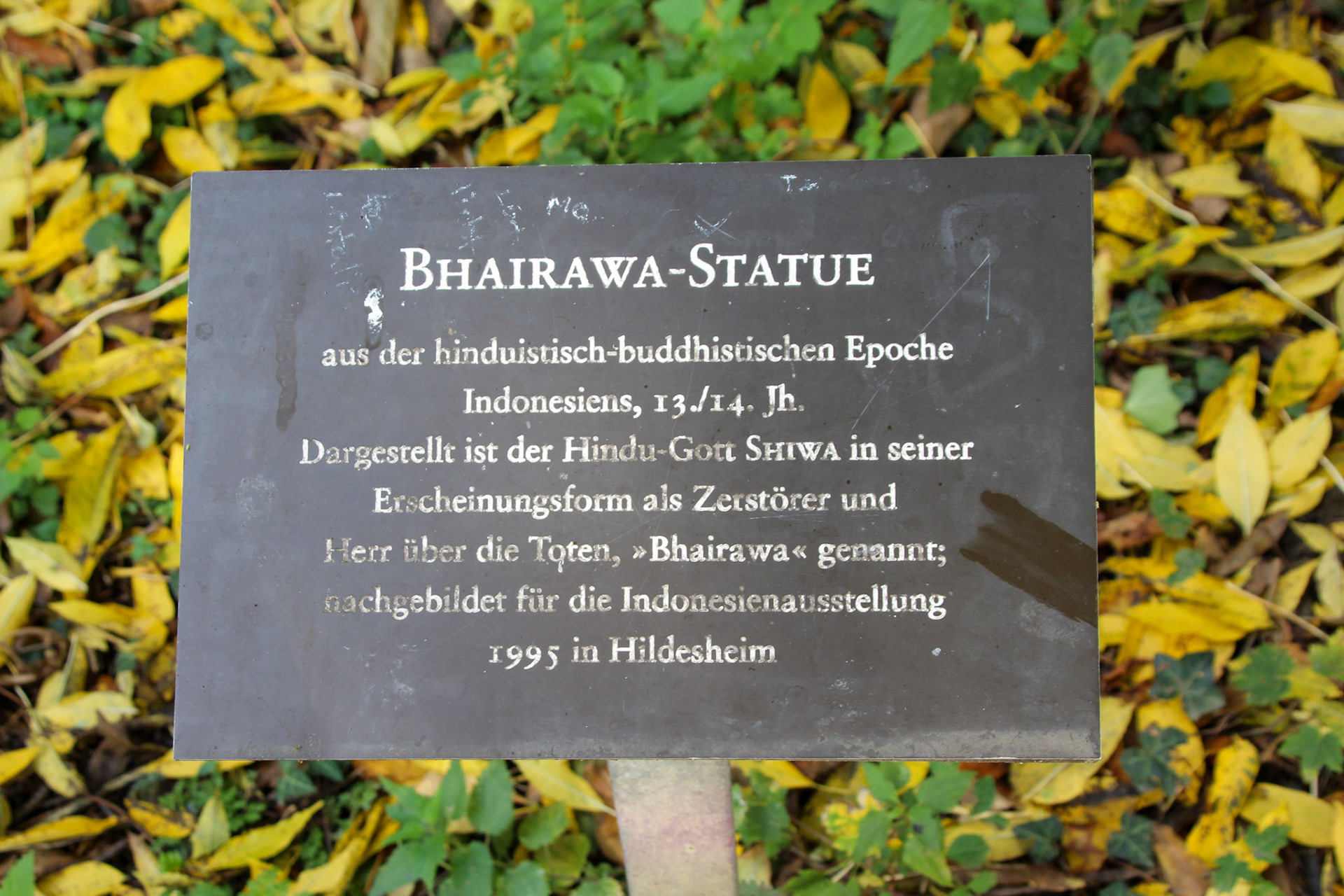

Der Palandtweg entlang der Mauer ist nach Heinrich Wilhelm Palandt benannt, dem Vorsteher des lutherischen Waisenhauses auf dem Gelände des heutigen Roemer- und Pelizaeus-Museums. Über der Mauer erkennt man das Westwerk des Domes. An der Abzweigung zum Arne-Eggebrecht-Weg, benannt nach dem ehemaligen Direktor des Roemer- und Pelizaeus Museums, steht eine Bhairawa-Statue des Hindu-Gottes Shiwa, eine Nachbildung aus der Indonesien-Ausstellung, die 1995 im Roemer- und Pelizaeus-Museum gezeigt wurde.

Der Wall wird Langelinienwall genannt, wohl wegen seiner Länge und Gradlinigkeit. Der Graben dagegen wird seit 1612 als Kalenberger Graben bezeichnet, benannt nach dem welfischen Stammsitz Calenberg. Dieser Teil der Stadtbefestigung war durch die Innerste und das sumpfige Gelände der Venedig, das zwischen dem Kalenberger Graben und der Innerste lag, ein naturgegeben sicherer Abschnitt. Der Wall ist deshalb nicht besonders hoch. Auf dem einst sumpfigen Delta der Treibe zwischen Stadt und Wall steht heute das St. Bernward-Krankenhaus. Östlich des Walls befindet sich die alte Stadt, im Westen ein Wohngebiet aus dem 19. Jahrhundert. Man folgt dem Wall bis zur Treibestraße, benannt nach der unter der Straße verlaufenden Treibe, ein Wasserlauf, der einst die Domburg nach Osten und Süden umfloss (Bohlweg, Hückedahl) und schützte.

Das ehemalige Torwärterhäuschen des Unteren Hohnser Tores wude 1800 errichtet. Die Torwärter bewachten den Übergang vom Langelinien- zum Kehrwiederwall an der Lucienvörder Straße, der mit einem Zaun-Tor gesichert war. Heute ist das Torwärterhäuschen ein Wohnhaus. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Natursteinbrücke ist das Stadtwappen mit dem Baujahr der Brücke sichtbar. Über den Mühlengraben fällt der Blick auf die Gebäude der Justizvollzugsanstalt.

Der Langelinienwall wurde 1812 als Promenade umgestaltet und als Allee angelegt. Vom Langenlinienwall hat man links den Blick auf den Kalenberger Graben und rechts auf die zur „basilika minor“ erhobene Kirche St. Godehard. Die Klosterkirche des Benediktiner Klosters wurde 1133 durch Bischof Bernhard im rein romanischen Stil gebaut. Das Patronat geht auf den 1131 heiliggesprochenen Bischof Godehard, Schutzpatron der Stadt, zurück. Das helle Gebäude davor ist das Wohnhaus der ehemaligen GodehardiMühle.

in der Hildesheimer Keßlerstraße ist der letzte erhaltene der ursprünglich vier Türme der Hildesheimer Stadtbefestigung. Der aus Bruchsteinen erbaute Wehrturm hieß zunächst Honser Tor nach dem in der Nähe gelegenen Dorf Hohnsen. Der Sage nach verdankt er seinen jetzigen Namen dem Umstand, dass der Klang seines Geläuts einem adligen Fräulein, welches sich im angrenzenden Wald verirrt hatte, den Heimweg zeigte. Zu dem Zweck, den Bürgern, die sich außerhalb der Mauern aufhielten, heim zu läuten, war der Turm tatsächlich mit einer Glocke ausgestattet, die später in die nahe Lambertikirche überführt wurde. Der Name kann jedoch auch von der fast rechtwinkligen Kehre des Walls unterhalb des Turms abgeleitet werden.

Das Mahnmal steht am Standort der Synagoge, die am 8. November 1849 eingeweiht und in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 niedergebrannt wurde. Das Mahnmal wurde 1988 von der Friedrich Weinhagen Stiftung zu Hildesheim der Stadt gestiftet und soll der ehrfürchtigen Erinnerung an die Opfer der Ehrfurchtlosigkeit und der Mahnung an uns dienen. Es wurde aus rötlichem Kalkstein gefertigt, die Davidsterne sind aus verschiedenen Marmorarten, der auf der Westseite und die Plastiken aus Bronze.

Das Waffenschmiedehaus aus dem Jahr 1548 ist das älteste, erhaltene Fachwerkhaus Hildesheims. Über der Tür ließ der hier früher ansässige Schmied ein Schnitzwerk aus Radschloss, Kettenkugeln und Jahreszahl anbringen. Heute ist hier das Neisser Heimatmuseum untergebracht.

Bischof Bernhard von Walshausen gründete das Kloster ab 1133 aus Verehrung für seinen Vorgänger, den heilig gesprochenen Bischof Godehard. Bewohnt wurde es von Benediktinern, bis das Kloster 1803 aufgehoben und als Speicher genutzt wurde. Den drohenden Abriss verhinderte der Seelsorger der St. Godehard- und Nikolai-Gemeinde Hermann Held. Aus Platzmangel bat er darum, in die St. Godehardkirche umziehen zu dürfen. Ihm ist es zu verdanken, dass das Gebäude und einige Kirchenschätze erhalten geblieben sind. Seine Grabplatte steht im nördlichen Seitenschiff. Nach dem 2.Weltkrieg fanden in der Kirche andere Gemeinden Aufnahme. Dafür wurde St. Godehard 1963 von Papst Paul VI. zur Basilka-Minor ernannt, weshalb sein Wappen über der Taufkapelle glänzt. Die Kirche ist eine dreischiffige Basilika der Spätromanik mit Chorumgang und zweitürmigem Westwerk. Im Inneren zeugen die prachtvollen Kapitelle der Säulen von der Entstehungszeit. Bemerkenswert sind unter anderem die halbhohen Chorschranken mit Engeln und Ranken von ca.1700, das Chorgestühl mit etlichen geschnitzten Figuren als Relief oder Vollplastik von 1466 sowie eine fast lebensgroße Figur von Bischof Godehard aus dem 15. Jahrhundert. Der große Radleuchter wurde 1863 von Königin Marie von Hannover gestiftet. Der gesamte Innenraum wurde ab 1861 von M. Welter aus Köln ausgemalt. Davon erhalten sind noch die Bilder in der Vierung und im Altarraum.

1146 wurde St. Nikolai als Pfarrkirche geweiht und später ein Hospital angefügt. Im 18. Jahrhundert wurde es mit dem „Hospital Fünf-Wunden“ zusammengelegt. Davon zeugen an der Südseite noch das Prunkportal, gekrönt von dem Abtwappen und der Zahl 1770, und der Hl. Nikolaus am Nordeingang. Die Kirche selbst wurde Anfang des 19. Jahrhunderts abgerissen. Nach 1960 kam es zu einem Neubau, dessen Form an die Apsis erinnert. Heute befindet sich eine Schule für Pflegeberufe darin.

Ein wirklich sehenswertes Haus errichtete im Jahr 1606 Philipp Werner, der Sekretär des Domkapitels. Die Bildverzierung drückte nicht nur den Reichtum des Besitzers, sondern auch dessen Bildung aus. In den Brüstungsfeldern sind die Tugenden abgebildet, die Planeten und auch die Untugenden (oben: Neid, Neugierde, Geiz, Verleumdung). Maria und die drei Heiligen Kaiser (Heinrich, Ludwig und Karl der Große) sollten die Frömmigkeit des Hausherrn unterstreichen. 2010 bis 2011 wurde das Haus renoviert und dabei gestalterisch Fenster) und farblich auf den ursprünglichen Renaissance-Stil zurückgeführt. 1976 erfolgte eine erste Renovierung.

Der Adelshof von 1577 wurde laut Wappen und Inschriften gebaut von Anna von Rheden und der Familie von Steinberg. Der ursprüngliche Eingang lag im Hof, hinter einer Toreinfahrt. Durch die Jahrhunderte kam es zu etlichen Um und Anbauten. Der Erker wird auf etwa 1800 datiert.

Das vom Alter zurückgelehnte Haus Nr. 19 wurde in Ständerbauweise errichtet. An der leicht vorkragenden zweiten Etage ist ein Erker angebracht. Auf ihm sind nicht nur Wappen mit Löwe und Greif zu sehen, sondern auch eine Inschrift, die das Jahr 1616 nennt. Das angrenzende Haus Nr. 20, das mit Hilfe einer Inschrift auf das Jahr 1651 datiert werden konnte, wurde wegen Baufälligkeit 1970 abgerissen und eine nach altem Muster gearbeitete Fassade angebracht. Vom abgerissenen Haus konnte eine Inschriften-Tafel gerettet und wieder aufgehängt werden. Sie besagt, dass der Begründer der Michelsen-Schule, Dr. Konrad Michelsen, hier von 1855 bis 1857 wohnte. Man betrachte im Vergleich dazu das Haus am Brühl 22, das als einziges Haus in der Straße noch nicht frisch restauriert worden ist.

Die Dominikaner, seit 1221 in Hildesheim, errichteten 1428/29 die Kirche St. Paulus, an die 1480 ein Chor und ein Turm angebaut wurden. Innerhalb der Kirche fanden auch Begräbnisse statt – so hatte die Familie Storre (vom StorreHaus oder Wedekindhaus am Marktplatz) hier einen festen Begräbnisplatz. 1546 wurde das Kloster aufgehoben und in eine evangelische Pfarrkirche umgewandelt. Sie wurde 1806 wegen fehlendem Interesse und Geldmangel geschlossen, das verbliebene Kircheninventar wie Kelche und Kannen unter Wert verkauft. Ab 1821 im Besitz der Hannoverschen Klosterkammer, wurde der Raum als Kornspeicher genutzt, später auch als Exerzierhalle für das hier stationierte 79. Regiment. Nach Rückkauf durch die Stadt wurde auf Bestreben von Senator Hermann Roemer eine Festhalle eingerichtet, die später als Stadthalle genutzt wurde. Während des 1.Weltkriegs diente sie zeitweise als Lazarett. Im 2.Weltkrieg wurde sie zerstört. Die Vinzentinerinnen übernahmen 1956 die Ruine und bauten sie 1978 nach alter Vorlage zum Altenheim aus. Sandstein-Figuren von Heiligen stehen seit Dezember 1985 zwischen den Fenstern.

Ab 1444 übernahmen die „Brüder vom gemeinsamen Leben“, eine klosterähnliche Gemeinschaft ohne Ordensgelübde, das bebaute Gelände. Sie errichteten eine Kirche sowie Konventsgebäude und lebten von der Buchherstellung, Erziehungsund Pflegeaufgaben. 1631 übernahmen Kapuziner-Mönche die Räumlichkeiten.

1847 wurde eine Schule für katholische, höhere Töchter eröffnet und bis 1875 den Schwestern der Ursulinen übergeben. Sie mussten sich später aufgrund preußischer Gesetzgebung zurückziehen und übernahmen erst 1912 wieder die Leitung. Die NSDAP schloss das Lyzeum 1943. Im Krieg wurden die Gebäude zerstört. Im Oktober 1945 nahm man den Unterricht wieder auf. Erst seit 1990 werden hier auch Jungen unterrichtet. Heute ist die Marienschule ein modernes Gymnasium mit sozialem Engagement.

Zusammen mit dem Kreuzstift entstand am Ende des 11. Jahrhunderts die Stiftsschule mit angeschlossenem Internat. Die unteren beiden Fensterreihen sind zum Großteil noch original. Inzwischen gehört die Chorelei zur Marienschule. Der Erker etwas weiter an der Straße ist ein Rest der ehemaligen Propstei und zeigt die Wappen von Fürstenberg, dem Kreuzstift und von Kerpen.

Ursprünglich war die Kreuzkirche eine rechteckige Torhalle und damit Teil der Stadtverteidigung. Sie soll aus den Jahren um 1.000 n. Chr. stammen, also noch vor der Schaffenszeit Bischof Bernwards. Der ursprüngliche Kern umfasst in etwa das Mittelschiff zwischen Vierung und Orgelempore. Über der Durchfahrt befand sich ein Rundgang für die Wache. Reste davon sind über dem Altar zu sehen. Bischof Hezilo ließ Querhaus und Chor anbauen und gründete 1079 das Stift „Zum Hl. Kreuz“ das Verteidigungswerk wurde damit zum Kirchenbau. Später erfolgten weitere An- und Umbauten. Die heutige westliche Fassade errichtete der Italiener Pietro 1712. Sie ist ebenso wie das Innere des nördlichen Seitenschiffs im prächtigen Barock gehalten. Vor dem Portal stehen Paulus und Petrus mit dem Stifter Moritz von Soden. Am Nordeingang sind zwei weitere Figuren zu sehen: Josef mit Kind und der Heilige Nepomuk. Das sprechende Wappen dieses Stifters aus der Familie von Heerde zeigt einen Schäfer mit seiner Herde.

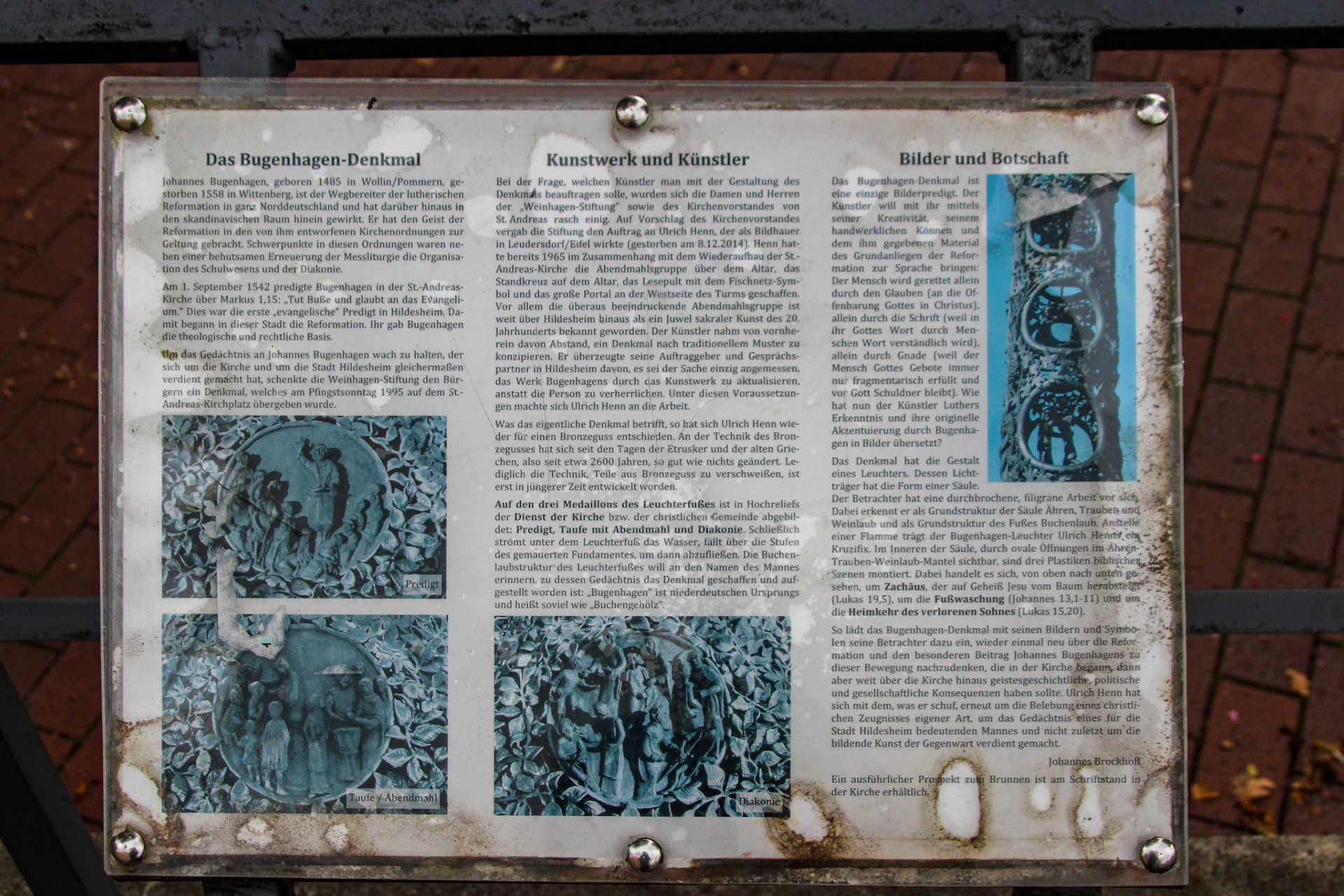

ist der Platz um die Hildesheimer Andreaskirche. Er befindet sich im Privateigentum der evangelisch-lutherischen St.-Andreas-Gemeinde, ist jedoch öffentlich zugänglich und wird heute als Ausweichstandort für den Wochenmarkt genutzt. Der Andreasplatz war ungefähr vom Jahr 1000 bis um 1250 „neuer“ Marktplatz der Hildesheimer Altstadt. Zuvor hatte sich das wirtschaftliche Zentrum am Alten Markt befunden. Dieses wanderte schließlich noch weiter ostwärts zum heutigen Marktplatz. Bis 1810 wurde der Platz auch als Friedhof genutzt. Von 1195 bis 1875 hieß er offiziell Andreas-Kirchhof, daneben wurde er bereits um 1300 auch Lutkemarkt genannt. Der Andreasplatz bzw. seine unmittelbare Umgebung ist bzw. war abgesehen von der Andreaskirche selbst Standort mehrerer bedeutender Gebäude. Der Umgestülpte Zuckerhut wurde beim Bombenangriff auf Hildesheim am 22. März 1945 ebenso zerstört wie das Trinitatis-Hospital und das Pfeilerhaus. Die Alte Münze wurde im Zuge des Wiederaufbaus um ein Stockwerk erhöht. Auf dem Platz erinnert der Bugenhagenbrunnen an die Einführung der Reformation in Hildesheim 1542 durch Johannes Bugenhagen, die von der Hauptpfarrkirche der Altstadt St. Andreas ausging. Der Umgestülpte Zuckerhut wurde 2009–2010 rekonstruiert.

Rathaus Hildesheim. Das Gebäude an der Ostseite des Marktplatzes wurde nach seiner Teilzerstörung im 2. Weltkrieg 1954 wieder aufgebaut.

Tempelhaus mit Tourist-Information Hildesheim. Das alte Hildesheimer Patrizierhaus, in dem sich heute das Besucherzentrum Welterbe befindet, wurde nach seiner Teilzerstörung 1952 wieder aufgebaut. Eine anerkannte Meisterleistung Hildesheimer Steinmetzkunst ist der 1591 geschaffene Renaissance-Erker.

Wedekindhaus. Wie die übrigen Gebäude am Marktplatz wurde das Wedekindhaus bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört. Der Händler Hans Storre hatte es als Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Nach seinem Wiederaufbau als Fassadenteil der Stadtsparkasse schmücken die hohen, reich geschnitzten Geschosse samt ihrer Brüstungsfelder mit allegorischen Darstellungen wieder den Hildesheimer Marktplatz.

Lüntzelhaus. Die dreigeschossige, barocke Fassade des Lüntzelhauses schmückt zwischen Wedekindhaus und Rolandhaus die Südseite des Hildesheimer Marktplatzes. Im Zuge des Neubaus der Stadtsparkasse wurde sie wieder errichtet.

Rolandhaus. Die Front des Rolandhauses überragt ein stattlicher gotischer Staffelgiebel. Das Rolandhaus war 1769 in ein Stift umgewandelt worden, in dem verarmte Töchter evangelischer Bürger untergebracht waren. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde die Fassade im Zuge des Neubaus der Sparkasse (rechter Gebäudeteil) wieder errichtet.

Bäckeramtshaus. Die Hildesheimer Bäcker errichteten bereits 1451 ihr erstes Zunfthaus am Marktplatz. Die heutige Form des dreigeschossigen Fachwerkhauses geht auf das Jahr 1825 zurück. Auffällig sind besonders der offene Arkadengang zur Rathausstraße und das mit Backsteinen gefüllte Fachwerk. Im Bäckeramtshaus befindet sich heute ein Café.

Knochenhauer-Amtshaus mit Stadtmuseum. Das Fachwerkhaus an der Westseite des Marktplatzes wurde 1987 bis 1989 originalgetreu rekonstruiert und ist bei Touristen aus aller Welt beliebt. Seine oberen Geschosse beherbergen das Stadtmuseum, der untere Bereich des Knochenhauer-Amtshauses wird gastronomisch genutzt.

Stadtschänke. Die Fachwerkfassade der 1945 bei einem Bombenangriff zerstörten Stadtschänke wurde im Zuge der Rekonstruktion des Marktplatzes wieder errichtet. Heute ziert sie den linken Gebäudeteil des Van der Valk Hotels Hildesheim.

Wollenwebergildehaus. Das Original Wollenwebergildehaus wurde im zweiten Weltkrieg zerstört. Seine Fachwerkfassade schmückt seit dem Wiederaufbau den östlichen Teil der Hotelfassade des Van der Valk Hotels Hildesheim. Im Erdgeschoss befindet sich das Restaurant des Hotels.

An der einschiffigen Saalkirche aus Sandstein fallen besonders die außerordentlich schlanken und hohen, gotischen Fenster auf. St. Jakobi wird heute unter anderem für Konzerte und Ausstellungen genutzt.